Künstliches Zytoskelett aus RNA

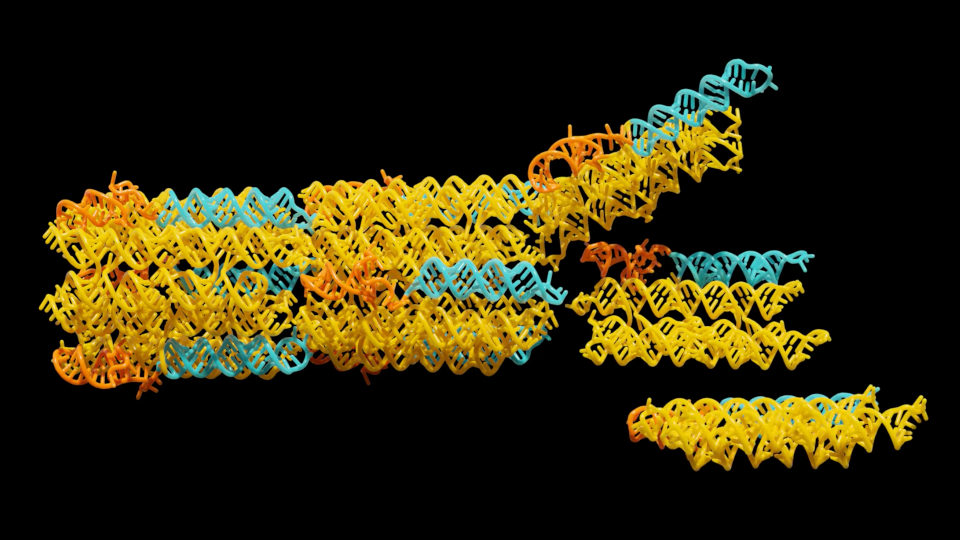

Einem Heidelberger Forschungsteam ist es gelungen, mit Hilfe von RNA-Origami-Strukturen Nanoröhrchen zu formen und dadurch synthetische Zytoskelette zu schaffen.

Mit dem Ziel, künstliche Zellen ganz ohne Proteinsynthese herzustellen, hat sich das Team um Prof. Dr. Kerstin Göpfrich an der Universität Heidelberg die Multifunktionalität von RNA-Molekülen zunutze gemacht. In einem neuen Ansatz, der in Nature Nanotechnology beschrieben ist, ließen sich mit Hilfe von RNA-Origami Nanoröhrchen herstellen, die sich zu Zytoskelett-ähnlichen Strukturen falten.

In der Synthetischen Biologie werden bereits dreidimensional gefaltete Nanostrukturen auf Basis von DNA-Origami eingesetzt, etwa für modulare Biosensoren oder steuerbare Transportsysteme. Auch Zytoskelett-Strukturen auf DNA-Basis konnte Göpfrich mit ihrer Forschungsgruppe Biophysical Engineering of Life am Zentrum für Molekulare Biologie Heidelberg (ZMBH) bereits entwickeln. Damit stattet sie Zellen mit völlig neuen Möglichkeiten für deren Aufbau und die Informationsweitergabe aus. „Der Vorteil von RNA-Origami besteht im Gegensatz zu DNA-Origami darin, dass synthetische Zellen ihre Bausteine selbst herstellen können“, so Göpfrich.

Die genetische Information wird allein mit Hilfe von selbstgefalteter RNA umgesetzt. Hierfür entwarf das Team zunächst mit Hilfe spezieller Algorithmen eine DNA-Sequenz. Dieses künstliche Gen kodiert die Form, die passende RNA-Motive nach der Faltung In riesigen unilamellaren Vesikeln (GUVs) – einem einfachen Modellzellsystem – annehmen sollen. Eine T7 RNA-Polymerase wird mit dem künstlichen Gen zusammen in die Riesenzellen eingebracht. Die Polymerase liest die Vorlage dann ab und produziert aus den hinzugegebenen Nukleotiden einzelsträngige RNA-Einheiten, sogenannte Aptamere. Diese einzelnen Einheiten können sich noch während der Transkription falten.

Spezielle überlappende Schleifenstrukturen erzeugten eine intrinsische Krümmung und bildeten zunächst Ringstrukturen, die dem natürlichen Mikrotubuli-Zytoskelett ähneln. Unter Zugabe von Magnesium-Ionen lagerten sie sich zu langen Filamenten zusammen. Die einige Mikrometer langen Strukturen bildeten daraufhin ein Netzwerk, das an der Membran verankert ist und so die Form der Zellen beeinflussen kann. Durch Einführung kleiner Mutationen lässt sich das System steuern. Auf diese Weise konnten statt Filamenten Nanoringstrukturen erzeugt werden.

Die aktuelle Arbeit stellt einen weiteren Schritt auf dem Weg zu synthetischen Zellen dar. Göpfrich sieht darin neue Perspektiven für die gerichtete Evolution, um solche Zellen weiter zu optimieren. Was für eine proteinfreie Zelle noch fehlt, ist die Fähigkeit, die RNA selbständig zu erzeugen. Eine RNA-katalysierte RNA-Polymerasefunktion ist bislang jedoch nicht in Sicht. Das Ziel weiterer Forschung soll die Entwicklung einer vollständigen molekularen Maschinerie für synthetische Zellen auf RNA-Basis sein, die auch eine Selbstreplikation und -reparatur erlaubt.

Bei den Deutschen Biotechnologietagen in Heidelberg wird Kerstin Göpfrich am 9. April die Eröffnungs-Keynote-Rede zum Thema RNA-Origami halten.

Simone Rößling – stock.adobe.com

Simone Rößling – stock.adobe.com Dong-Jiunn Jeffery Truong

Dong-Jiunn Jeffery Truong Universität Stuttgart

Universität Stuttgart