Die erstaunlichen Kräfte von Immunzellen

Wie dendritische Zellen es mit Hilfe ihres Zytoskeletts schaffen, sich den Weg durch den Körper zu bahnen, demonstriert ein Forschungsteam aus Österreich.

Die Immunreaktion erfordert die koordinierte Bewegung verschiedener Immunzellen durch das komplexe Gewebe des menschlichen Körpers. Die Gruppe von Prof. Michael Sixt am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg konnte nun zeigen, wie dendritische Zellen dabei ihre Organellen und ihr Aktin-Zytoskelett einsetzen. Zentral dabei ist eine feine Abstimmung der mechanischen Kräfte: Nur im Gleichgewicht können Zellen Hindernisse überwinden, ohne sich selbst zu schädigen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature Immunology vor.

Die Forschung der ISTA-Arbeitsgruppe konzentriert sich darauf, wie das innere Zellskelett mechanische Kräfte erzeugt und weiterleitet, um die Zelle fortzubewegen und die Kommunikation mit anderen Zellen zu steuern. Von dendritischen Zellen ist bekannt, dass sie an der Vorderseite durch Polymerisation von Aktin das sogenannte Lamellipodium bilden – eine Art tastende Ausstülpung, die die Bewegung nach vorn lenkt. „Gleichzeitig nutzen sie ihren Zellkern, um ihre Umgebung zu erkunden“, so Patricia Reis-Rodrigues, Erstautorin der Studie. „So finden und wählen sie die am besten zugänglichen Wege aus.“ Im Gegensatz dazu setzen Fibroblasten oder Krebszellen häufig proteolytische Enzyme frei, um ihre Umgebung abzubauen und sich so Raum zum Wandern zu schaffen.

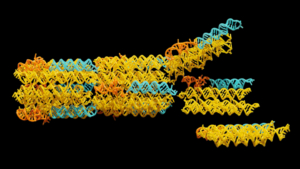

In der aktuellen Studie beschreiben die Autoren den besonderen Mechanismus dendritischer Zellen im Detail: sie bilden in engen Räumen transient eine Aktin-Struktur im Zentrum des Zellkörpers aus, mit der sie umgebende Hindernisse senkrecht zur Bewegungsrichtung wegdrücken können. So schaffen die Zellen Platz für ihre Organellen und den Zellkern – und können selbst durch engste Lücken wandern. Dafür müssen die nach außen gerichteten Kräfte in der Zellmitte und die an der Vorderseite wirkenden Kräfte, die das Lamellipodium ausbilden und die Bewegung steuern, genau aufeinander abgestimmt sein. Unterschiedliche Aktin-Pools steuern dabei die raumöffnenden und die vorantreibenden Bewegungen der Zelle.

Als zentralen Faktor für die Steuerung dieser Bewegungen identifizierten die Wissenschaftler das Protein DOCK8. Dieser Guanin-Nukleotid-Austauschfaktor (GEF) kann die Rho-GTPase CDC42 als „zentralen Architekten“ des Aktin-Zytoskeletts aktivieren. Mutationen im entsprechenden Gen führen zu der seltenen und chronischen Immunerkrankung AR-HIES, die sich durch wiederkehrende Virusinfektionen und Hautprobleme bei den Betroffenen äußert. Die Untersuchungen zeigten, dass Zellen ohne DOCK8 bei der Migration in komplexe Umgebungen schwerwiegende Defekte aufwiesen.

„Es war nicht klar, warum eine Mutation in diesem Gen unsere Zellen so stark beeinträchtigt und bei Menschen zu so schweren Symptomen führt“, erklärt Reis-Rodrigues. Wie sich zeigte, können die DOCK8-Mutanten keine zentrale Aktin-Struktur ausbilden. Sie sind im Gegensatz zu gesunden Immunzellen nicht in der Lage, sich nach außen zu drücken und enge Umgebungen zu öffnen, so dass der Zellkörper in engen Löchern gefangen bleibt. Außerdem bildeten diese Zellen ausgedehnte Ausstülpungen an der Vorderseite, wodurch sie sich überdehnten und sogar zerbrachen.

Die Studie liefert somit grundlegende Einblicke in die Zellmechanik während der Migration. Weitere Untersuchungen könnten zeigen, welche Bedeutung die zentrale Aktin-Struktur und der Mechanismus der Zellweitung bei verschiedenen Krankheitsbildern haben – etwa bei Krebs oder chronischen Entzündungen.

Matthew Clarke

Matthew Clarke