Neuronale Vielfalt aus dem Labor

Ein Schweizer Forschungsteam hat eine Methode entwickelt, mit der sich aus Stammzellen über 400 verschiedene Typen von Nervenzellen gewinnen lassen – und damit neue Modelle zur Erforschung von Krankheiten.

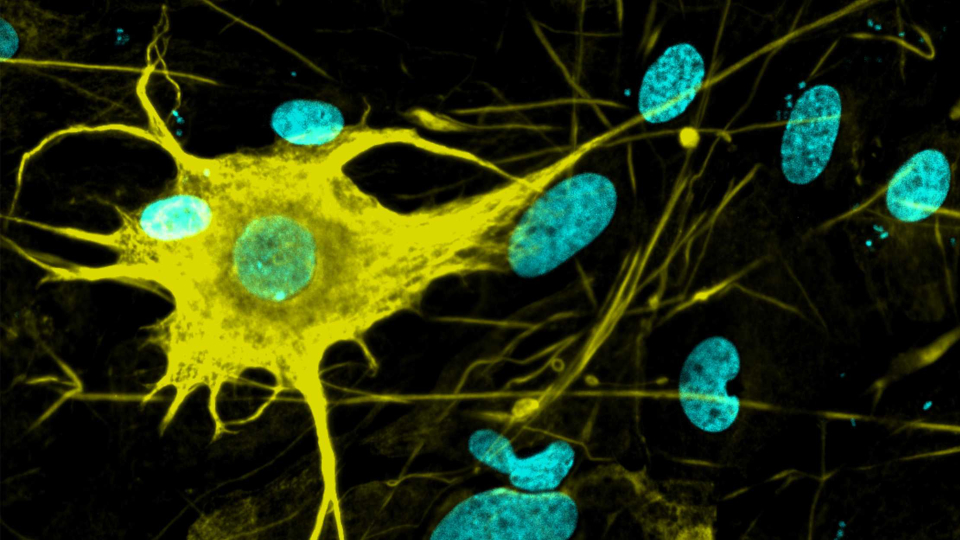

Bisherige Zellkulturen konnten die neuronale Vielfalt des menschlichen Gehirns nicht abbilden. In Science hat ein Team um Barbara Treutlein vom Departement für Biosysteme der ETH Zürich in Basel nun seinen neuen Ansatz vorgestellt, mit dem man der biologischen Realität viel näherkommt. Durch Kombination von Signalmolekülen (Morphogenen) lassen sich in vitro verschiedenste Bedingungen nachbilden und somit erstmals hunderte verschiedene Typen von Nervenzellen erzeugen.

Nervenzellen unterscheiden sich in ihrer Funktion, ihrer Vernetzung und ihren Botenstoffen. Neueren Berechnungen zufolge gibt es damit im menschlichen Gehirn über 3000 verschiedene Typen. Die ETH-Forscher verwendeten aus Blutzellen gewonnene induzierte pluripotente Stammzellen. Um eine neuronale Differenzierung in diesen iPS-Zellen auszulösen, induzierten sie durch gentechnische Verfahren die Expression bestimmter Transkriptionsfaktoren wie NGN2 und ASCL1. Anschließend wurden die Zellen in unterschiedlichen Kombinationen und Konzentrationen mit sieben Morphogenen behandelt, die zentral für die neuronale Entwicklung sind. Durch ein systematisches Screening unter damit fast 200 Versuchsbedingungen analysierte das Team rund 700.000 Zellen und identifizierte daraus über 400 unterschiedliche Nervenzellentypen anhand ihrer molekularen Merkmale. Mit speziellen Differenzierungsprotokollen und Signalmolekülen konnten bisher nur einige Dutzend gezielt erzeugt werden.

Mit Hilfe von Einzelzell-RNA-Sequenzierung sowie morphologischen und funktionellen Tests konnten die Wissenschaftler die Vielfalt der erzeugten Neuronen nachweisen. Durch den Abgleich mit Datenbankinformationen ließen sich diese zudem verschiedenen Hirnregionen und spezifischen Funktionen zuordnen. Längst noch nicht alle Nervenzelltypen hat das Team um Treutlein allerdings mit seinem in-vitro-Ansatz erzeugen können. Außerdem entsteht in den Experimenten oft eine Mischung aus mehreren Typen, weshalb die Methode noch weiter optimiert wird.

„Aus Stammzellen hergestellte Neuronen werden regelmäßig verwendet, um Krankheiten zu erforschen. Bisher haben Forschende dabei aber oft ignoriert, mit welchen Neuronentypen sie genau arbeiten“, so die ETH-Professorin. „Wenn man Zellkulturmodelle für Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder Depressionen entwickeln will, muss man berücksichtigen, welcher Typ von Nervenzelle in die Krankheit involviert ist.“

Nun steht eine Plattform zur Verfügung, mit der sich die enorme Vielfalt des menschlichen Nervensystems in der Petrischale abbilden lässt. Sie ermöglicht die Entwicklung neuer Zellkulturmodelle für neurologische Erkrankungen, mit denen Wirkstoffe zukünftig ohne Tierversuche getestet werden können. Auch für Zellersatztherapien, bei denen abgestorbene Neuronen ersetzt werden, könnte sie künftig eingesetzt werden.

Evotec SE

Evotec SE Pentimalli et al. (Cell Systems 2025, DOI: 10.1016/j.cels.2025.101261, Ausschnitt Graphical Abstract, unter Lizenz CC BY-NC 4.0)

Pentimalli et al. (Cell Systems 2025, DOI: 10.1016/j.cels.2025.101261, Ausschnitt Graphical Abstract, unter Lizenz CC BY-NC 4.0) Adobe stock/apirom

Adobe stock/apirom