Ein Herz kann man doch reparieren

Ein interdisziplinäres Forschungsteam der ETH Zürich und des Universitätsspitals Zürich hat ein 3D-gedrucktes Herzpflaster entwickelt, das geschädigte Herzbereiche nach einem Herzinfarkt verstärken und langfristig zur Heilung beitragen soll.

Vor mehr als 30 Jahren sang Udo Lindenberg, dass man ein Herz nicht reparieren kann. Nun sieht es so aus, als wäre es doch möglich (zumindest nach einem Herzinfarkt), und zwar mit einem neuartigen 3D-Pflaster, das ein interdisziplinäres Forscherteam in Zürich entwickelt hat.

Bisher werden Risse in der Herzwand, die unter Umständen nach einem Herzinfarkt auftreten, mit Pflastern aus Rinderherzbeuteln verschlossen. Diese sind leicht zu implantieren, stabil und durchlässig. Allerdings bleiben sie immer ein Fremdkörper im Herzen und können unerwünschte Reaktionen wie Verkalkung, Thrombosen oder Entzündungen hervorrufen.

Eine Alternative könnte der „RCPatch“ (Reinforced Cardiac Patch) sein, den Forscher der ETH und des Universitätsspitals in Zürich unter Leitung von Professor Robert Katzschmann und Professor Omer Dzemali entwickelten. Ihr Ziel war, laut Katzschmann ein Pflaster, „das einen Defekt nicht nur verschließt, sondern dazu beiträgt, diesen ganz zu beheben“.

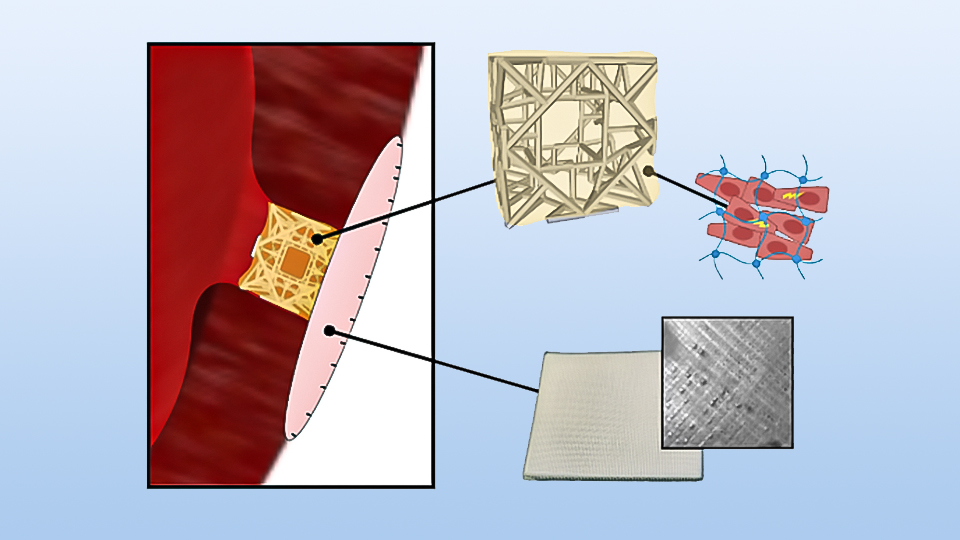

Der neuartige RCPatch besteht aus drei Teilen: einem feinmaschigen Netz, das den Schaden abdichtet, einem 3D-gedruckten Gerüst für Stabilität und einem Hydrogel, das mit Herzmuskelzellen besiedelt ist. Das stabile Stützgerüst besteht aus abbaubaren Polymeren und wird mit einem Hydrogel, das Herzmuskelzellen enthält, gefüllt. Um die Gitterstruktur im Herzen gut anbringen zu können, wurde sie mit einem dünnen Netz kombiniert, das ebenfalls mit dem Hydrogel angereichert wurde. Dadurch kann sich der RCPatch vollständig in das umliegende Gewebe integrieren und mit den Herzmuskelzellen verwachsen. Lewis Jones, Erstautor der Studie, die soeben im Fachmagazin Advanced Materials veröffentlicht wurde, erläuterte: „Der große Vorteil besteht darin, dass sich das Stützgerüst vollständig auflöst, nachdem die Zellen sich mit dem Gewebe verbunden haben. Es bleibt also kein Fremdkörper mehr übrig.“

Erste Tests im Tierversuch zeigten, dass das neuartige Pflaster funktioniert. So konnten die Wissenschaftler in präklinischen Tests an Schweinemodellen einen künstlich erzeugten Defekt in der linken Herzkammer erfolgreich verschließen. „Wir konnten zeigen, dass sich der Patch gut entwickelt und die Struktur selbst unter echtem Blutdruck standhält“, so Katzschmann. Das Material soll nun weiterentwickelt und seine Stabilität in länger dauernden Tierstudien untersucht werden.

Die Ergebnisse der Züricher Forscher können zur Entwicklung eines implantierbaren, mechanisch verstärkten und gewebebasierten Herzpflasters für Menschen beitragen. Langfristig soll der RCPatch bei Myokardschäden eingesetzt werden, um den Defekt nicht nur zu reparieren, sondern auch das Gewebe zu regenerieren und damit das Herz zu heilen.

Empa

Empa Universitätsklinikum Heidelberg

Universitätsklinikum Heidelberg Fidentis / Fraunhofer IGCV

Fidentis / Fraunhofer IGCV