Nicht-invasive Reinigung von Stents

Ein interdisziplinäres Forschungsteam aus Bern und Zürich hat eine Methode entwickelt, mit der sich Harnwegstents und -katheter nicht-invasiv – durch die Haut und ohne chirurgische Eingriffe – mittels Ultraschall reinigen lassen.

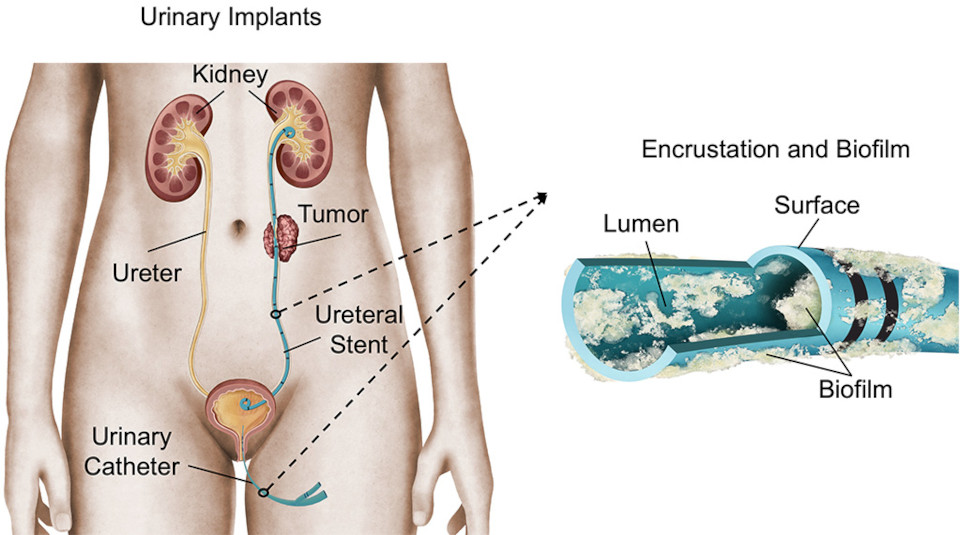

Bisher müssen Harnwegstents und -katheter regelmäßig ersetzt werden, da sie häufig durch Biofilm und kristalline Ablagerungen an den Innen- und Außenwänden verstopfen. Diese Ablagerungen können schmerzhafte Infektionen oder gar Versagen dieser Geräte verursachen. Der regelmäßige Austausch der Harnwegstents und -katheter alle zwei bis sechs Monate beeinträchtig nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen erheblich, sondern verursacht auch hohe Kosten.

Forscher der ETH Zürich, der Universität Bern und des Inselspitals, Universitätsspital Bern, haben nun eine neue Technologie entwickelt. Dafür simulierten die Wissenschaftler unter der Leitung von Daniel Ahmed, Professor für Akustische Robotik an der ETH Zürich, und Francesco Clavica vom Artorg Center der Universität Bern die Verhältnisse in einem Harnleiter, der mit einem Stent versehen ist. Das Ergebnis: durch Ultraschall aktivierte künstliche Flimmerhärchen auf der Oberfläche des Stents Biofilme und Verkrustungen können effizient entfernen. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher kürzlich in der Fachzeitschrift PNAS.

Die Technologie

Treffen Ultraschallwellen auf glatte Oberflächen, erzeugen sie kaum Strömung. Weist die Oberfläche hingegen Mikrostrukturen mit scharfen Kanten auf, wie zum Beispiel Flimmerhärchen, entsteht eine sehr effiziente Strömung, die als akustische Strömung bezeichnet wird. Die Ergebnisse der Mikrofluidik-Experimente übertrafen die Erwartungen der beteiligten Wissenschaftler: „In allen Tests konnten typische Verkrustungen und Biofilme, wie sie in Harnwegstents und -kathetern vorkommen, mit unserer Technologie innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden entfernt werden“, so Daniel Ahmed, Ko-Leiter der Studie. Diese Technologie könnte nicht nur in der Urologie, sondern auch in anderen Bereichen wie beispielsweise der Viszeralchirurgie oder der Tiermedizin eingesetzt werden, wo die Reinigung implantierter medizinischer Geräte ebenfalls entscheidend ist.

Vor allem könnte die nicht-invasive Reinigung durch Ultraschallaktivierung, invasive Folgeeingriffe reduzieren und damit sowohl die Lebensqualität der Betroffenen entscheidend verbessern. Auch das Gesundheitssystem würde entlastet.

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sind vielversprechend, aber bis zu einem marktreifen Produkt, von dem die Betroffenen profitieren können, sei es noch ein weiter Weg, betont Ko-Studienleiter Clavica. Mit einem Bridge-Beitrag des Schweizerischen Nationalfonds über 2 Mio. CHF wird nun ein Prototyp entwickelt, der in Tiermodellen getestet werden soll. Laut Clavica beschäftigen sich die Beteiligten bereits mit Fragen der Skalierbarkeit und nachhaltigen Produktion, auch die Gründung eines Spin-offs steht auf dem Plan.

Athos Holding

Athos Holding Memo Therapeutics AG

Memo Therapeutics AG Lonza Gruppe

Lonza Gruppe