Zellen von Pilzen, Tieren und Pflanzen besitzen eine dem CRISPR-System ähnliche natürliche Genschere. Das neue Geneditierungswerkzeug ließe sich für therapeutischen Anwendungen weiterentwickeln.

ANZEIGE

Koinfektionen von Hepatitis B und Hepatitis D verursachen schwere Leberentzündungen. Der Wirkstoff Bulevirtide zeigte sich nun in einer klinischen Phase III-Studie erfolgreich gegen eine Infektion. Er blockiert den Zelleintritt der Krankheitserreger und verhindert Neuinfektionen.

Die Koordination von Aggregaten ermöglicht es meeresdüngenden Bakterien, schnell auf ihre Umwelt zu reagieren, so Wissenschaftler der ETH Zürich.

Taurin spielt eine Rolle im Alterungsprozess. Studienergebnisse zeigen eine verlängerte Lebensdauer und Gesundheitsspanne von Tieren nach Verabreichung von Taurin. Auch Alterserkrankungen können mit einem niedrigen Taurinspiegel zusammenhängen.

Wissenschaftler entwickelten mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz den „Human Lung Cell Atlas“.

Der Gewürzstoff Curcumin aus der Kurkuma-Wurzel aktiviert einen Signalweg, der die Ausbildung von Tumoren im Dickdarm unterdrückt.

Forscher der Uni Basel entwickeln einen Impfstoff aus modifiziertem Coronavirus, der Symptome und Übertragung verhindert. Diese Technik ist auch anwendbar auf andere Viren.

Süßstoffe wie Stevia, Aspartam oder Saccharin gelten als gesündere Alternative zu Zucker. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Zuckerersatzstoffe die Genaktivität weißer Blutkörperchen und die Ausschüttung von Botenstoffen beeinflussen.

Forscher erweitern das Referenzgenom, um Menschen aus aller Welt individuellere medizinische Behandlungsmethoden zu ermöglichen.

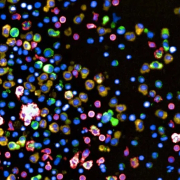

Eine neu entwickelte Methode von Wissenschaftlern der ETH Zürich erlaubt eine gezieltere und personalisierte Behandlung von Blutkrebs (Multiples Myelom). Das Verfahren kann die Wirksamkeit verschiedener Medikamente an 384 Biopsieproben gleichzeitig testen.