Wissenschaftler der FH Krems und des Pharmakonzerns Takeda erweitern das Verständnis um die Wirksamkeit von Hämophilie-A-Therapien.

ANZEIGE

Eine Forschungsgruppe der Johannes Kepler Universität in Linz hat neue biologisch abbaubare Elektronik aus Pilzhaut entwickelt, die als Ersatz für Trägersubstanz von Elektronik-Bauteilen dienen könnte.

Eine Vielzahl von Mikroorganismen bevölkert die unterschiedlichsten Lebensräume der Erde. Die meisten sind unbekannt. Diese „mikrobielle dunkle Materie“ kann für die Biotechnologie von Nutzen sein. Einem Forschungsteam des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ist es nun gelungen, Mikroorganismen aus der Umgebung in einer Art Schwamm aufzunehmen und darin zu kultivieren.

Die Haut schützt den menschlichen Körper vor Angriffen durch Krankheitserreger und äußere Umweltreize. UV-Strahlung kann die Haut schädigen und zu schmerzhaften Entzündungen führen. Forscher der Universität Bonn haben nun eine molekulare Schaltzentrale dieser Reaktion identifiziert.

Anfang November veröffentlichten Leibniz-Forscher die Datenbank MediaDive, in der Wachstumsmedien für die Anzucht von Bakterien und Pilzen abgerufen werden können.

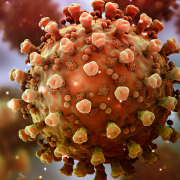

Das Team RNA-DRUGS der Goethe-Universität Frankfurt, der Philipps-Universität Marburg und der LMU München entwickeln zusammen mit Industriepartnern antivirale Wirkstoffe. Die Forscher erhalten eine Förderung von 1,4 Mio. Euro von der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND).

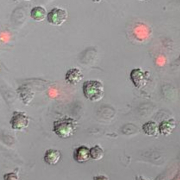

Krankhafte Prozesse gehen mit einer veränderten Genaktivität einher. Neue Therapien könnten hier zielgerichtet ansetzen. Forscher aus Würzburg gelang es nun, die Genaktivität in Zellen mit großer Genauigkeit abzubilden.

Meeresorgansimen wie Korallen oder Seeigel benötigen Kohlenstoff zur Bildung ihrer Kalkschalen und Skelette. Diesen Baustein beziehen sie aus dem Kohlenstoffdioxid, welcher als Abfallprodukt bei der Zellatmung entsteht. Wissenschaftler der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) konnten einen wichtigen Schritt des Mineralisierungsprozesses klären.

Äußere Umweltbedingungen wie die Temperatur beeinflussen die Physiologie von Organismen. Welche Auswirkungen die Temperaturwahrnehmung auf den Proteinabbau im Darm hat, untersuchten Wissenschaftler des Kölner Exzellenzclusters für Alternsforschung CECAD. Ihre Erkenntnisse können neue Hinweise liefern, wie der Klimawandel zelluläre Signalwege beeinflusst und welcher therapeutische Nutzen sich daraus ziehen ließe.

Wissenschaftler der Universität Bern (Schweiz) und der University of Queensland in Australien wiesen nach, dass bestimmte Metallverbindungen gegen Pilzinfektionen helfen. Die Entdeckung ermöglicht eine Entwicklung neuer Medikamente gegen resistente Pilze und Bakterien.