Die besten deutschen Biotechnologietage der Welt?

Wer immer den Begriff "Klassentreffen" für die Deutschen Biotechnologietage erfunden hat, hatte damit in der Vergangenheit schon immer mitschwingen lassen, dass sich eine älter werdende aber auch irgendwie natürlich schrumpfende Gruppe von Gleichgesinnten trifft, die maximal nostalgisch über alte, eventuell bessere Zeiten spricht und nicht unbedingt Inspiration, Motivation oder gar eine positive Zukunftsvision transportiert, deren Umsetzung im Bereich der Lebensspanne zu erwarten wäre. Alles war diesmal jedoch ganz anders auf den 15. Biotechnologietagen in Heidelberg. Zwar war es auch im Kern ein Klassentreffen, nur diesmal wurde die Bühne auch geöffnet für Branchenvertreter anderer Industrien, junge Forscher und tatsächlich auch mehr internationale Besucher als jemals. Das Klassentreffen hat eine neue Anziehungskraft entwickelt, Heidelberg hat sich von seiner allerbesten Seite präsentiert und ist vielleicht der Geburtsort eines neugefundenen Selbstbewusstseins, das sich sehr einfach und kurz fassen lässt: wir können auch Party!

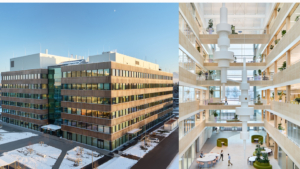

Die Deutschen Biotechnologietage in Heidelberg vermittelten nicht nur ein positives Gefühl und gute Stimmung, es wurden auch einige neue Rekorde aufgestellt: Mehr als 1.100 Teilnehmer aus dem Biotech-Sektor und über 70 Aussteller (etwa ein Verdoppelung zur Vorgängerveranstaltung) sorgten für eine lebendig-flirrende Atmosphäre in dem erst kürzlich neuerrichteten Kongresszentrum mitten in der Stadt, im Hauptbahnhofareal, das kürzlich noch eher einer Brachlandschaft glich. Der Life Science Hot Spot Heidelberg ist zwar auf der anderen Neckarseite im Neuenheimer Feld gelegen, doch die Veranstalter aus dem Branchenverband BIO Deutschland, dem Arbeitskreis der BioRegionen sowie der lokalen Clusterorganisation BioRN mit weiteren Partnern widerstanden der Versuchung, die Konferenz auch inmitten des dortigen Campus aus Wissenschaftseinrichtungen und Technologiepark Heidelberg abzuhalten. Wichtiger gerade für die angereisten Gäste und Teilnehmer sind kurze Wege. Und so trägt es stark zum gemeinschaftlichen Erlebnis einer Veranstaltung bei, wenn man ständig und zufällig auf dem Gehsteig zwischen den Hotels, dem Bahnhof und dem wunderschönen, beeindruckend lichtdurchfluteten Kongresszentrum allerlei bekannte Gesichter trifft und auch abseits der im Programm eingerichteten Zeitfenster für das Networking kurz zum Plausch verweilen kann.

Die Veranstaltung wurde von Heidelbergs Oberbürgermeister Eckhard Würzner eröffnet, der eines der besseren Grußworte solcher Tagungen ablieferte. Er reagierte sehr konkret auf die erschreckenden Vorgänge in den USA, wo internationale Wissenschaftler und Vertreter bestimmter Forschungszweige nicht wissen, wie es mit ihrer Zukunft in den Staaten weitergehen wird oder sie schon aus dem Land vertrieben wurden. „In Heidelberg stehen nicht nur die Türen für Sie offen“, so Würzner, „Sie treffen mit den hochkarätigen Einrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft, des DKFZ oder des EMBL bereits auf eine internationale Forschungsgemeinde, die Integration und Willkommenskultur kann.“

Auch Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender BIO Deutschland e. V., kommentierte die Vorgänge in den USA und verwies darauf, dass dieses Land mehrere Jahre für ihn selbst Heimat gewesen sei. Dennoch freue er sich gerade jetzt, dass er vor einigen Jahren nach Deutschland zurückgekehrt ist, und ging dann auf die Veranstaltung als solche ein: „Die Deutschen Biotechnologietage sind ein wichtiger Termin im Kalender unserer Branche. Das Programm bildet die große Bandbreite unserer Branche ausgezeichnet ab. Wir diskutieren alles, von der Zelltherapie bis zu Bioplastik, von der Finanzierung bis zur Regulierung. Die Branche zeigt hier, wozu sie fähig ist und was sie braucht, um Deutschland zu einem führenden Biotech-Standort mit hochqualifizierten und attraktiven Arbeitsplätzen zu machen.“

Abgebildet wurde die Bandbreite in Impulsvorträgen von BASF, BioNTech, Roche und aus dem Forschungsbereich synthetische Zellen der Universität Heidelberg. So sprach Helmut Winterling für die BASF über den wachsenden Anteil der industriellen Biotechnologie in chemischen Synthese- und Herstellungsverfahren. Dies sei schon seit vielen Jahren ein Prozess bei BASF, der sich in immer mehr Bereiche ausbreite und für den es in den Augen von Winterling noch viele weitere Entwicklungsmöglichkeiten einer Biologisierung der Chemie gebe. Für jugendliche Frische sorgte Prof. Kerstin Göpfrich vom ZMBH der Universität Heidelberg, die die RNA als strukturbildendes Werkzeug nutzt, um eine synthetische Zelle zu formen. Das „RNA-Origami“ hat auch bei transkript.de schon Schlagzeilen gemacht und könnte eine Vorstufe sein, eine ganz neue molekulare Maschine für diverse Anwendungen zu entwickeln. Direkter in der Anwendung standen die Hauptvorträge von Roche und BioNTech, die den pharmalastigen Teil der Veranstaltung prägten.

Claudia Fleischer, Chefin der Roche Diagnostics Deutschland, trug routiniert die Übersicht des in Mannheim und Penzberg mit großen deutschen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten tätigen globalen Players Roche vor, der mit einer Marktkapitalisierung von rund 200 Mrd. Schweizer Franken und einer Pipeline von über 250 Wirkstoffen jedoch weit jenseits der Vorstellungswelten der üblichen deutschen Biotechnologieszene angesiedelt ist. Eine passendere Flughöhe schaffte Jens Holstein, CFO der Mainzer BioNTech SE. Er zieht zwar derzeit mit seinem Unternehmen seine Kreise in Sphären ebenfalls jenseits des üblichen Horizonts von frisch gegründeten oder mittelständischen Biotech-Unternehmens. Doch immerhin hat er noch vor wenigen Jahren genau dort gestanden, wo die allermeisten der anwesenden Unternehmensvertreter auch standen oder viele noch heute stehen: am Beginn einer riskanten Reise in eine durchaus unsichere Zukunft. Holstein verstand es, die Jahrhundertchance der Impfstoffentwicklung in der Coronapandemie als einen Glücksfall für das Unternehmen darzustellen, doch dieses „Glück“ habe auch aktiv beim Schopf gepackt werden müssen. Es gehöre daher eine Menge Mut dazu, in einer bestimmten Situation etwas ganz anderes zu machen, als ursprünglich geplant. Dabei waren alle Aktivitäten von BioNTech in den Jahren zuvor eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass dieser mutige und rasante Kurswechsel nicht zu einem selbstzerstörerischen Unfall, einem Scheitern mit Ansage führte, sondern – durch weitere glückliche Umstände und wesentliche Partner – zum allen bekannten erfolgreichen Impfstoff. Die Botschaft des Mutes und der Zuversicht, aber auch zum Durchhaltevermögen in den von Holstein als „Valley of Death“ bezeichneten langen Jahren der Vorbereitungs- und Entwicklungsphase verknüpfte er nicht nur mit der neuen Firmenvision, in der Krebsbekämpfung mit einer multiparallelen und zu kombinierenden Wirkstoffstrategie erfolgreich zu sein. Er wollte das Beispiel Biontech verstanden wissen als einen Aufruf an die ganze Branche. „Bleiben Sie mutig“, so Holstein. Die Reise in einem Biotech-Unternehmen sei kein Job in der Administration einer Behörde, sie war und bleibt riskant. Doch nur, wer als Erster mit einer Innovation auf den Markt gelange, werde auch den größten Teil der Wertschöpfung erzielen können. Man dürfe sich also nicht bange machen, bremsen und vom Weg abbringen lassen.

Die Hauptvorträge lieferten damit die beste Grundlage, sich darüber auch noch weiter und teilweise auch kontrovers auszutauschen. Dies passierte eher am Stehtisch, als – das einzige Manko der Programmgestaltung neben einer rein-Münchnerischen Session, die der eigentlichen Vielfalt der Innovationen in den BioRegionen nicht recht entsprechen wollte – innerhalb einer munteren Paneldiskussion mit gegensätzlichen Positionen. Stattdessen gab es viele Präsentationen von interessanten Projekten oder Unternehmensgeschichten und die Vermittlung erinnerte doch etwas an alte Schulzeiten. Üblicherweise könnte man solch eine Kontroverse mit politischen Vertretern führen, doch auch die erfahrenen Branchenkämpen wären dafür geeignete Gesprächspartner. Die Politik hatte aber diesmal sowieso anderes zu tun, da gleichzeitig zur Konferenz die Inhalte des Koalitionsvertrages viel Aufmerksamkeit erhielten, aber noch keine offiziellen Interpretationen oder Diskussionen darüber erlaubten: Weder ist der Vertrag endgültig unterschrieben, noch sind die Minister oder der Zuschnitt der Ministerien wirklich hundertprozentig bekannt. Doch die Branche gab in Person von Julia Schaft, Geschäftsführerin der Gastgeberregion bioRN Life Science Cluster auch ohne hohe Politik ein Statement ab: „Die Region rund um Heidelberg ist ein international geprägtes Life-Science-Ökosystem, das seit jeher kluge Köpfe aus aller Welt anzieht. Die Deutschen Biotechnologietage waren eine einzigartige Gelegenheit diese Stärken einem internationalen Publikum zu präsentieren.“ Der Punkt Standortpräsentation gelang mit dem beeindruckenden Konferenzzentrum bis hin zum Rahmenprogramm einer weit nach Mitternacht reichenden Disconacht. Doch gaben diese 15. Deutschen Biotechnologietage ein über den Standort Heidelberg hinausgehendes, überregionales Signal ab, das gut zum klaren Bekenntnis des bisherigen Koalitionsvertrages passt, in dem die Biotechnologie als ein Schwerpunkt ausdrücklich aufgeführt ist: die deutsche Biotechnologie ist wieder da!

Im nächsten Jahr dann in Leipzig.

GEA Group

GEA Group Roche

Roche Athos Holding

Athos Holding