Plastikrecycling im Labor: Kreislauf bei der Spitzenbox

Mit einem ersten Labor-Pipettenspitzengestell aus recyceltem Kunststoff schließt sich der Kreis vom Laborplastikabfall zur Wiederverwendung. 116kg Plastikmüll produziert ein Wissenschaftler im Labor pro Jahr, selbst bei der Forschung in Nachhaltigkeitsthemengebieten. Eine österreichische Initiative hat dazu eine Untersuchung publiziert und stellte die verschiedenen Ansätze zur Plastikvermeidung und -wiederverwendung zusammen.

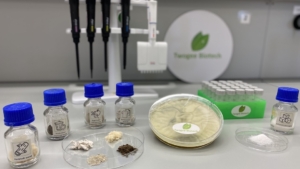

Und es bewegt sich doch etwas bei Plastikverbrauch und -abfall im Laborbetrieb. Die Starlab International GmbH hat den Verkauf der ersten TipOne-Racks gestartet, deren Böden zu 75 Prozent aus recyceltem Laborkunststoff bestehen. Das Material stammt aus dem unternehmenseigenen Rücknahmesystem, an dem mittlerweile mehr als 2.000 europäische Labore teilnehmen. Damit ist erstmals ein geschlossener Kreislauf für Laborverbrauchsmaterialien erreicht, wie Starlab International GmbH mit Hauptsitz in Hamburg als Spezialist für Laborprodukte im Bereich Liquid-Handling wissen lässt.

Die Grundlage bildet das TipOne-System aus Polypropylen (PP), das sich vollständig und effizient aufbereiten lässt. Seit 2021 werden die Kunststoffabfälle über einen Recycling-Service in Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien und seit 2025 auch in Italien gesammelt. Die Resonanz aus den Laboren ist laut Starlab durchweg positiv, denn die Nutzer berichten von spürbar weniger Abfall sowie einfachen, störungsfreien Prozessen.

Die Umweltvorteile sind messbar: 2024 konnten durch das Programm 38,72 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart werden. Dies entspricht der jährlichen Bindungsleistung von rund 1.575 Bäumen. Mit jeder weiteren Wiederverwendung des Rezyklats steigt die Einsparung. Die Berechnungen wurden vom Fraunhofer-Institut UMSICHT entwickelt und durch die Abfallverwertungsgesellschaft REMONDIS zertifiziert.

Plastik im Labor: noch immer ein großes Thema

Dass so ein Pipettenständer noch nicht gleich die Weltrettung bedeutet, ist dabei klar. Das Thema Laborplastik und Eindämmung des wachsenden Müllberges ist auch nicht neu, sondern es treibt Wissenschaftler schon seit Jahren um. Schwierig ist es dabei, solides Zahlenmaterial zu erhalten. Hier hat die private Initiative Green Lab Austria nun erstmals eine Grundlage geschaffen. In einer zwar nur auf eine kleine Zahl an Laboren ausgelegte Untersuchung hat diese Initiative ausgerechnet, dass ein durchschnittlicher Wissenschaftler etwa 116kg Plastikabfall im Jahr produziert. Nach Gewicht sind diese Produkte die Hauptprotagonisten:

(1) Serologische Pipetten (16,1 %),

(2) Spitzenboxen (15,0 %),

(3) Multiwell-Platten (12,2 %),

(4) Handschuhe (9,8 %),

(5) Kunststoffverpackungen (8,6 %),

(6) Pipettenspitzen (8,5 %),

(7) Falcon-Röhrchen (8,2 %),

(8) Falcon-Deckel (3,4 %),

(9) Eppendorf-ähnliche Röhrchen (2,3 %),

(10) Spritzenzylinder (2,3 %)

In ihrer zum Jahresanfang im EMBO-Journal publizierten Studie dröselt Green Lab Austria den Anteil verschiedener verwendeter Polymere näher auf. Demnach fanden sich durchschnittlich Plastikabfälle aus Polypropylen (PP) zu 39%, aus Polystrol zu 33%, aus Polyethylen zu 8% und aus Nitril zu 10% in den Müllbergen der untersuchten Labore. Die Sammelboxen von Starlab für den PP-Anteil des Abfalls können damit schon den größten Brocken des Problems deutlich verringern.

Auch die Politik würdigt die Initiative: Starlab erhielt nach eigenen Angaben als erstes Unternehmen der Branche eine Forschungszulage im Rahmen des Forschungszulagengesetzes, die Innovationsleistung wurde also mit einer Steuergutschrift gewürdigt. Für die kommenden Jahre ist geplant, das Programm auf weitere europäische Märkte auszuweiten und die Recyclingquote weiter zu erhöhen.

Dem häufig entgegengesetzten Argument, dass aus den molekularbiologischen Laboren heraus kein Recycling der Verbrausmaterialien aus Sicherheitsgründen möglich sei, wird in der Green Labs-Studie deutlich widersprochen. Es sei überhaupt kein Problem, aus den üblichen S1-Laboratorien die Materialien in einen Wiedernutzungskreislauf einzubringen, schreiben die Autoren.

Twogee Biotech GmbH

Twogee Biotech GmbH Wirtschaftsagentur der Stadt Wien

Wirtschaftsagentur der Stadt Wien University of Tartu Institute of Genomics Ancient DNA Laboratory

University of Tartu Institute of Genomics Ancient DNA Laboratory