Hightech-Agenda der Bundesregierung setzt auf Biotechnologie

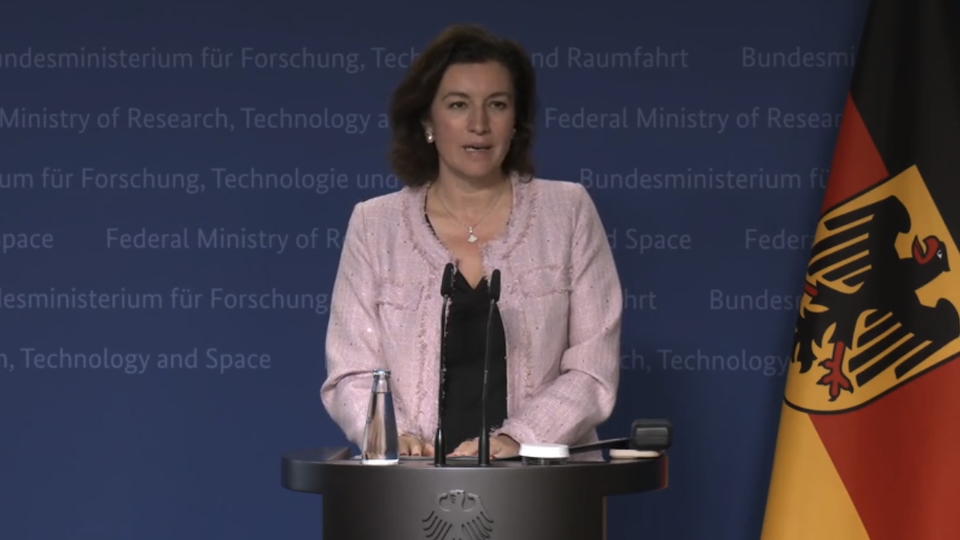

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) betonte bei der Bekanntgabe der Hightech-Agenda Deutschland, dass dies nicht mehr nur eine Strategie sei, sondern bewusst eine Agenda, die nun in Maßnahmen zur Umsetzung geführt werde. Diese Aktivitäten setzten auf die benannten Schlüsseltechnologien: Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Mikroelektronik, (Kern-)Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung, Technologien für die klimaneutral Mobilität – und Biotechnologie. Was genau verbirgt sich laut BMFTR hinter diesem Sammelbegriff?

Strategiepapiere, Koalitionsverträge und viele weitere sogenannte White Papers, Masterpläne, Roadmaps und Forderungskataloge. Selbst eine veritable Biologisierungsagenda der Industrie, das alles hat man von diversen Bundesregierungen und sie beratenden oder begleitenden Industrieverbänden schon gesehen.

Nun hat auch die neue Bundesregierung der an mehreren Stellen im Koaltionsvertrag zwischen den Unionsparteien und der SPD genannten Biotechnologie eine Schlüsselrolle in der Industrietransformation zugewiesen und sie in der nun aufgelegten Hightech-Agenda explizit genannt. Es sollen Flaggschiff-Initiativen entwickelt werden. Doch was genau versteht das BMFTR, versteht die Bundesregierung überhaupt unter „Biotechnologie“? Vermutlich würden drei befragte Regierungsvertreter vier verschiedene Definitionen der technologischen Möglichkeiten und Anwendungen und der gedachten Schwerpunktsetzung abgeben.

Schriftlich festgehalten sind in der Agenda folgende Ziele:

Ziel 1: Wir werden durch Biotechnologie Deutschlands Souveränität in der Entwicklung der Medizin von morgen stärken und damit Deutschland zu einem Spitzenstandort für die Gesundheitsforschung machen.

Dazu soll der Aufbau eines Translationszentrums für Gen- und Zelltherapie in Berlin unterstützt werden, welches neuartige Therapien entwickelt und in Zukunft „Unheilbares heilbar machen“ soll. Ab Q2/2026 sollen verstärkt interdisziplinäre Projekte gefördert werden, die mithilfe neuartiger KI-Methoden künftig innovative Arzneimittel bis zu 50 Prozent schneller und kostengünstiger zu den Menschen bringen. Die Bundesregierung unterstütze auch gezielt den Ausbau von Genomsequenzierungskapazitäten in Deutschland, um die Forschung und Entwicklung von innovativer personalisierter Diagnostik und Therapie voranzutreiben.

Ziel 2: Wir werden Deutschland zum weltweit innovativsten Standort für die Biotechnologie ausbauen und so eine ressourceneffiziente, wettbewerbsfähige Industrie gestalten sowie die Wertschöpfung Deutschlands erhöhen.

In diesem Zielbereich geht es ausdrücklich um die disruptiven Ansätze der industriellen Biotechnologie, insbesondere an den Schnittstellen zur Künstlichen Intelligenz und den Ingenieurswissenschaften und als Schlüsseltechnologie für die Bioökonomie. Damit solle Deutschland zum Technologieführer in diesen wegweisenden Bereichen und fit für die Wertschöpfung von morgen gemacht werden. Bei der Konferenz „BioKI – KI als Katalysator für die Bioökonomie“ Mitte November 2025 soll mit Stakeholdern über die Potentiale dieser Technologie diskutiert werden. Erste Projekte sollen dann in Q1/2027 starten.

Ziel ist ebenfalls, die biobasierte Wertschöpfung der industriellen Produktion von Materialien und Chemikalien zu steigern. Hier setzt die Bundesregierung auf Public-Private-Partnerships unter Industrieführung, die sich derzeit konstituieren und dann bereits im ersten Quartal 2026 starten sollen. Konkret soll „die Erfolgsgeschichte der Gründungsoffensive Biotechnologie“ (GO Bio) ausgebaut werden und mit GO-Bio next das Sprungbrett vom Labor in die Wirtschaft noch besser erreicht werden.

Das BMFTR verspricht den Ausbau des Förderprogramms Industrielle Bioökonomie, insbesondere, um das kritische und kostenintensive Scale-up von Anlagen durch Investitionen zu fördern. Hier hofft man wohl durch die Einnahme einer „prominenteren Rolle“ beim zukünftigen EU IPCEI Biotech bei der europäischen Förderung des Biotech-Ökosystems in Europa auch Mittel nach Deuschland umleiten zu können.

Ziel 3: Wir werden mit der Biotechnologie resiliente, krisenfeste Agrar- und Ernährungssysteme der Zukunft entwickeln.

Auch der Bereich der Pflanzenzucht und des -schutzes wird ausdrücklich unter der Schlüsselbranche aufgeführt. Denn die Ertragssicherung solle mit „optimiertem Pflanzenschutz“ gelingen und dieser zur Erzeugung nachhaltiger und möglichst unbelasteter Lebensmittel führen. Mit einer neuen Förderrichtlinie werde die Entwicklung und Anwendung neuer Methoden zum Schutz von Nutzpflanzen vor Schäden durch Insekten und Pathogene vorangetrieben. Die Beteiligung von Unternehmen sei wesentlicher Teil dieser Fördermaßnahme und in Q3/2025 gemeinsam mit Unternehmen ein Partnering Day zur Förderrichtlinie geplant. In Q3/2026 könnten dann die ersten Projekte zur Entwicklung und Anwendung neuer Methoden zum Schutz von Nutzpflanzen starten.

Etwas überraschend für ein von der CSU geführtes Ministerium steht auch die umstrittene „moderne Züchtungstechnologie“ in der Agenda. Ob damit auch die neuen genomischen Technologien gemeint sind, die derzeit noch in der EU-Reformdiskussion der Nutzung feststecken, wird dabei nicht näher ausgeführt. Zudem sollen bei Nutzpflanzen im Wesentlichen Faktoren der Klima- und Standortanpassung auch bloß „erforscht“ werden, was von der Anwendung, und womöglich sogar einer Freisetzung solcher modern gezüchteter Nutzpflanzen noch ein deutliches Stück entfernt zu sein scheint. Selbst wenn das BMFTR betont, dass in den Projekten der modernen Züchtungsforschung eine verpflichtende Beteiligung von Unternehmen vorgesehen sei, um einen beschleunigten Transfer zu gewährleisten.

Ein größerer Punkt unter den Zielen ist die Nutzung biotechnologischer Methoden und Verfahren für die Erzeugung gesundheitsförderlicher und nachhaltiger Lebensmittel. Bis Q1/2026 werde zusammen mit Stakeholdern im Bereich biotechnologisch hergestellter Lebensmittel und alternativer Proteine der Förderbedarf für Innovationen erfasst, um daraus ein Förderprogramm zu gestalten und Projekte unter Wirtschaftsbeteiligung ab dem ersten Quartal 2027 starten zu lassen. Mit der Transfermaßnahme PIONEER sollen alternative Proteinquellen als zukunftsfähige Säule für die menschliche Ernährung erschlossen werden. In interdisziplinären Konsortien treiben Unternehmen und Forschung gemeinsam biotechnologische Innovationen voran. Bis 2029 (!dies ist vermutlich kein Tippfehler in der Agenda) werden evidenzbasierte Handlungsempfehlungen für Forschung, Praxis und Politik abgeleitet, um die Breitenwirksamkeit der geförderten Vorhaben zu sichern und die Skalierung erfolgreicher Ansätze vorzubereiten. Auch innovative Präventions- und Behandlungsstrategien bei Nutztieren sind Teil der Agenda, ohne dies inhaltlich näher zu erläutern.

Ziel 4: Wir werden für eine zunehmend prädiktive und präventive Medizin von morgen die innovative Medizintechnik voranbringen.

Schließlich will die Bundesregierung und das federführende BMFTR mit der intelligenten Verbindung von Ingenieurswissenschaften, Biotechnologie und Medizin neue Optionen für die nachhaltige medizinische Versorgung der Gesellschaft schaffen. Dazu soll die Überführung innovativer Ideen in die Praxis durch KMU weiter gestärkt und der Fokus der Förderung durch „KMU-innovativ: Medizintechnik“ im nächsten Jahr neu ausgerichtet werden.

Wie treffen diese Ziele auf die Wirklichkeit?

Die hehren Ziele der großkoalitionären Agenda sind bisher nicht eingebettet in eine massive Steigerung des BMFTR-Budgets. Die Vorschläge zum Budget und den Haushaltsplanungen auch für das kommende Jahr entsprechen im Wesentlichen den Planungen aus der Zeit der Ampelregierung. Während im Vordergrund der Statements und Ankündigungen zur Hightech-Agenda stand, dass diese nun zu echten Maßnahmen und Handlungen führe, sieht es bei näherem Hinsehen in vielen Feldern so aus, als müsse noch einige Monate oder sogar noch ein ganzes Jahr (auch sogar auch Jahre) weitergearbeitet werden, bis eine neue Förderprogrammatik entwickelt ist oder tatsächlich neue Projekte in den Förderlinien starten können.

Ist zudem das Vertrauen auf eine duale, gleichlaufenden Strategie der Europäischen Union eine solide Basis? Den ersten Vorschlag zur deutlichen Anhebung des EU-Budgets auf 2.000 Mrd. Euro lehnte Berlin rundweg ab. Es werden aber höhere Mittel als bisher auf europäischer Ebene benötigt, um den erwarteten Biotech Act mit Leben füllen zu können. Daher werden erst die Verhandlungen bis 2027 zeigen, wie die Budgets in Brüssel und Berlin zusammenpassen. Doch abwarten ist derzeit keine Alternative. Berlin muss nun als Leitmotor agieren. Gerade im Fall der Protein-Strategie (kürzlich ausgerechnet von der grünen Ex-Ministerin Renate Künast propagiert) ist ein Warten auf „evidenzbasierte Handlungsempfehlungen 2029“ wie in der Bär-Agenda formuliert, eine Enttäuschung für die Food-Start-ups, die in anderen europäischen Ländern bereits jetzt mit offeneren Armen unterstützt werden.

Der Ruf nach Zentren für die Genomsequenzierung mag für manch ältere Branchenbegleiter ebenfalls nicht besonders zukunftsgerichtet klingen. Dieser Ruf ertönte bereits ein Jahrzehnt nach der erfolgreichen ersten Genomsequenzierung des Menschen, weil damals bereits die Förderprogramme ausliefen und die Sequenzierung nicht nachhaltig in Forschung oder Gesundheitssystem verankert wurde. Ob zehn Jahre später nicht zu spät ist und die Bemühungen rings um Genom.DE nicht nur eine Art letzte Remineszenz an die lange neuaufgelegte Forderung nach solchen Zentren sind, darf mit einem Fragezeichen versehen werden.

Insgesamt wirkt der Teil über die Verknüpfung von moderner „TechBio“ mit dem Themenfeld der Gesundheit wenig innovativ und die Brücke zwischen Wissenschaft und Datenräumen soll alleine die Künstliche Intelligenz schlagen. Dass es gerade in diesem Segment nach all den Jahren der Humangenomforschung nun um konkrete Anwendung und die Transformation von Prävention bis zur Versorgung geht, bei der der Diagnostik ein viel wichtigere Rolle zukommt als bisher, dazu sollen nun viele Stakeholder-Runden erneut das bereits zigfach Gesagte und Aufgeschriebene formulieren und in Priorisierungsdiagramme einfügen.

Man würde sich wünschen, die Agenda wäre wirklich schon eine Gebrauchsanweisung, mit der das gesetzte Ziel des „weltweit innovativsten Standortes für Biotechnologie“ erreichbar ist. Hierzu müssten die Problem- und Handlungsfelder klarer genannt werden, denn nur dann kann gezielt eine Lösung entwickelt werden. Vielleicht sollte man das Deutschlandtempo aus den Ampeljahren reaktivieren, um doch ein wenig schneller voranzuschreiten.

istockphoto.com/artisteer

istockphoto.com/artisteer Recare Deutschland GmbH

Recare Deutschland GmbH geralt/pixabay.com

geralt/pixabay.com