CDX2-Knockout verbessert Aussagekraft von Leberorganoiden

Deutsche Wissenschaftler haben einen Faktor entdeckt, der die Differenzierung von Leberzellen aus Stammzellen steuert. Schalteten sie CDX2 mittels CRISPR-Cas9 aus, bildeten die Stammzellen weniger Darmzellen als bei der bisherigen Kultur von Leberorganoiden, die für Toxizitäts- und Funktionsscreenings verwendet werden.

Das gezielte Ausschalten des Transkriptionsfaktors CDX2 per Genome Editing erhöht den Anteil von Hepatozyten in aus Stammzellen differenzierten Leberorganoiden. Normalerweise entsteht ein Gemisch aus Darm- und Leberzellen, das wenig geeignet für die Arzneimitteltestung ist. Die optimierte Leberzellausbeute verbessert die Präzision von Leberorganoiden in Studien zu Toxizität und Transport. Diese Entdeckung durch Forscher vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung in Dortmund (IfADo) eröffnet neue Möglichkeiten für die Wirkstoffforschung und legt die Grundlage für künftige Anwendungen in der Zelltherapie.

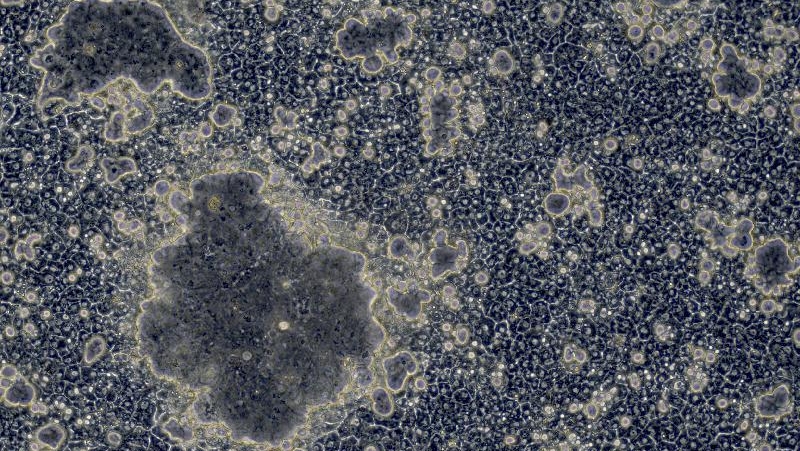

Leberorganoide, die für das Screening von Medikamenten genutzt werden, zeigen nach dem Einsatz bisheriger Kultur- und Differenzierungsmethoden sowohl Eigenschaften von Leber- als auch von Darmzellen, wie das Team um Patrick Nell (StemNet) in früheren Arbeiten gezeigt hatte. „Hepatozyten und Epithelzellen des Darmtraktes haben einen gemeinsamen Ursprung in der Embryonalentwicklung, da sich die Leber aus einem Teil des primitiven Darmtraktes entwickelt. In der späteren Entwicklung reifen die unterschiedlichen Zelltypen heran, was durch unterschiedliche Aktivitätsniveaus in den Gen-Netzwerken gesteuert wird, die mit den jeweiligen Zelltypen assoziiert sind”, so Antonia Thomitzek vom StemNet-Team. „Unsere begrenzte Kontrolle über diesen Prozess führt zur Bildung von Hybridzellen, die die Funktion physiologischer Leberzellen noch nicht getreu widerspiegeln.“

Hybride Zellen

Das Vorhandensein der Darmgene reduzierte die Zuverlässigkeit von In-vitro-Modellen für Stoffwechsel, Toxizitätstests und das Medikamentenscreening. Das IfADo-Team um Nell zeigte nun, dass ein Faktor namens CDX2 der Haupttreiber dieses hybriden Zustands ist. Das Ausschalten des Gens lässt die Darmmarker verschwinden und begünstigt leberspezifische Signale wie HHEX und PROX1.

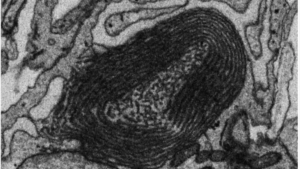

Nach Ausschalten von CDX2 bildeten die Zellen typische Gallenkanälchen, die zuvor aufgrund überaktiver Darmprogramme fehlgebildet waren, und transportieren Gallensäuren effizienter. Im Vergleich zu früheren Methoden, wie der partiellen Unterdrückung von Darmgenen über den Farnesoid-X-Rezeptor (FXR), erzeugte der CDX2-Knockout einen eindeutigen Leber-Phänotyp. Die Verbesserung der Funktionalität kann zur Skalierung von Medikamententests genutzt werden.

Konkurrierende Techniken

Im Jahr 2025 zeigte ein Team unter Haibin Wu an der South China University of Technology, dass Hepatoblast-Organoide in einem 3D-Suspensionsbioreaktor innerhalb einer Woche zu polarisierten Leberzellen reifen und innerhalb von vier Wochen über 10¹² Zellen produzieren können – damit entstehen Leberzellen in Mengen, die in der pharmazeutischen Forschung benötigt werden.

Ein weiterer Ansatz nutzte mikrofluidische Plattformen, wie die OrganoPlate LiverTox™ von Mimetas, auf denen aus iPS-Zellen abgeleitete Hepatozyten zusammen mit Endothel- und Immunzellen in kleinen Kanälen wachsen. Robotersysteme ermöglichen automatisiertes Aussetzen, Dosieren und Pflegen, wodurch Toxizitätstests für mindestens 15 Tage möglich sind.

Forscher kombinierten auch 3D-Einkapselung und Mikrofluidik, um vaskularisierte Leberorganoide zu erzeugen, die Hepatozyten, Gallengangszellen und Blutgefäße enthalten und die volle Leberaktivität zeigen.

Rotating Wall Vessel (RWV)-Systeme unterstützen die Differenzierung und Reifung, indem sie die Zellen in Suspension halten, was zu gleichmäßigen Organoiden mit stabiler Leberfunktion führt.

Sämtliche Methoden zeugen davon, dass die Skalierung der Produktion von Leberzellen mit verbesserter Funktionalität machbar ist. In Kombination mit dem CDX2-Knockout könnten sie genügend reproduzierbare Modelle für genauere Ergebnisse bei Toxizitäts- und Wirksamkeitstests liefern. Sie bieten auch neue Möglichkeiten für regenerative Therapien, da die Zellen zuverlässiger eine typische Hepatozyten-Identität entwickeln und erhalten.

Nächste Schritte

Vor jeder pharmazeutischen oder klinischen Anwendung müssen aber zunächst Off-Target-Effekte und die Langzeitstabilität der Zellen eingehender untersucht werden. Zusätzlich müssen die Forscher einen Weg finden, die Organoidherstellung für industrielle Anwendungen zu skalieren und robuste, standardisierte Differenzierungsprotokolle zu etablieren, die mit Bioreaktoren oder mikrofluidischen Systemen funktionieren. Fazit: Die Pilotversuche sind vielversprechend, aber Medium, Zeitplan und Zellkulturbedingungen müssen optimiert werden, um Leberzellen mit verbesserter Funktionalität zuverlässig in ausreichender Zahl für den industriellen Einsatz zu produzieren.

Langer et al., Sci. Trans. Med. 17, eadp7047 (2025).

Langer et al., Sci. Trans. Med. 17, eadp7047 (2025). SyNergy, Boris Schmalenberger

SyNergy, Boris Schmalenberger BIOCOM AG - TG

BIOCOM AG - TG